UNA SCOMODA VERITA’

Nell’ambito del ciclo di incontri multidisciplinari sui cambiamenti climatici organizzato dal Dipartimento di Architettura di Pescara, Giovedi 11 aprile alle ore 20:00 in aula rossa del Polo Pindaro di Pescara si tiene la proiezione del film “Una scomoda verità “ vincitore del premio Oscar 2007 come miglior documentario, diretto da G. Guggenheim e avente come protagonista l’ex vice presidente degli Stati Uniti Al Gore. Il documentario lo segue nelle sue conferenze, nei suoi viaggi, nei suoi incontri internazionali, supportando le sue riflessioni con immagini molto significative.

10 ANNI FA… L’AQUILA

10 anni fa, nel cuore della notte, tutti noi che viviamo in Abruzzo ci siamo svegliati di soprassalto catapultati in uno dei peggiori incubi che possano capitare… la percezione di essere impotenti di fronte a qualcosa enormemente più grande di te. La sensazione destabilizzante che stia finendo il mondo che conosci, dove la tua casa è il tuo rifugio. Tutto si muove, anche quello che non è possibile che si possa muovere… E poi quel rumore agghiacciante, mai sentito prima, di mura che stridono. In quell’eternità di poche decine di secondi, l’istinto ti guida: i più fortunati si precipitano dai figli piccoli, dagli affetti più cari, tentando di proteggerli. I più sfortunati…

Questo è il mio racconto da Pescara, dove le case bene o male sono rimaste in piedi; pensate a L’Aquila… al buio, alla confusione, alla polvere delle macerie negli occhi e nei polmoni. E senti urlare, ma non sai da dove. E senti freddo perché un attimo prima eri sotto le coperte.

Non voglio scrivere nulla di più in questo post, solo fermarmi e ricordare.

DDA OPEN DAY 2019

La scelta del corso di laurea è certamente un passo importante per tutti i giovani diplomati che si apprestano ad iniziare un percorso universitario. È uno dei momenti della vita in cui prendono forma i sogni, le aspirazioni, in cui si gettano le basi per il proprio futuro. Se poi si proviene da fuori sede, nei ragionamenti delle famiglie entra in gioco anche la città che ospita la struttura universitaria, con le sue qualità, le sue attitudini, i suoi servizi. Insomma una scelta da ponderare con attenzione, considerando molti fattori, non ultima la comunità accademica nella quale si sarà accolti.

Ed è per questo che il Dipartimento di Architettura di Pescara ogni anno organizza l’Open Day, una giornata speciale in cui, con i suoi docenti, i suoi ricercatori, il suo staff tecnico e amministrativo, ma soprattutto con la sua comunità di studenti apre le porte dell’Università accogliendo i visitatori.

Di seguito alcuni frammenti dell’Open Day 2019, da cui – penso – si possa cogliere l’impegno, la dedizione, la passione che tutti noi mettiamo nel nostro straordinario lavoro: progettare e costruire la società del futuro!

“IL MIO NOME E’ GRETA THUNBERG” – ciclo di lezioni multidisciplinari sui cambiamenti climatici

“Il mio nome è Greta Thunberg, ho 15 anni e vengo dalla Svezia” – si è presentata così alla Conferenza Onu sul clima di Katowice in Polonia la ragazzina svedese che da tempo fa sciopero a scuola ogni venerdì per chiedere al governo svedese e agli altri stati di agire concretamente per arginare i cambiamenti climatici. “Molti pensano che la Svezia sia un piccolo paese e a loro non importa cosa facciamo. Ma io ho imparato che non sei mai troppo piccolo per fare la differenza. E se alcuni bambini possono ottenere titoli di giornale in tutto il mondo solo non andando a scuola, allora immaginate cosa potremmo fare tutti insieme se lo volessimo davvero”.

L’immagine di quella ragazzina così minuta, così determinata, per nulla intimorita di fronte ai “grandi della Terra” mi fatto riflettere sull’impegno che ognuno di noi può dare per contrastare il fenomeno globale dei cambiamenti climatici.

E così dovendo organizzare il corso di urbanistica del secondo semestre 2018-19 ho pensato di scegliere come tema d’anno i “cambiamenti climatici” – o meglio – “come le città del futuro sapranno reagire agli effetti dei cambiamenti climatici”, e affiancare al programma istituzionale di apprendimento, un ciclo di incontri tematici invitando scienziati di diverse discipline.

L’obiettivo è quello offrire agli studenti di Architettura un panorama multidisciplinare su queste tematiche, in previsione del ruolo di grande responsabilità che li attende: diventare i progettisti di una città del futuro che sempre più si dovrà confrontare con gli effetti dei cambiamenti del clima.

Il ciclo di lezioni è sviluppato attraverso 9 incontri con esperti di settore provenienti da tutta Italia che si confrontano, ognuno dal punto di vista della sua disciplina, sul global warming: dal meteorologo al medico, dall’economista al geopolitico, dal geologo all’oceanografo, dal biologo all’architetto.

Ogni lezione si concluderà con un breve dibattito, animato dagli studenti del corso, a cui sono invitati a partecipare tutti coloro che sono interessati: studenti di altri corsi di laurea, associazioni ambientaliste, ordini professionali, semplici cittadini, etc.

Non mi resta che ringraziare il prof. Piero di Carlo e i miei assistenti per l’aiuto all’organizzazione, augurare di cuore a tutti gli studenti un buon secondo semestre accademico e ringraziare Greta che con le sue parole semplici e sincere ha colto efficacemente il nocciolo della questione: “Abbiamo finito le scuse e stiamo finendo il tempo”. E’ l’ora che ciascuno di noi, nel nostro piccolo, si dia da fare!

UN DOLCE AUGURIO DI BUON NATALE

Diverse sono le leggende che narrano della nascita del pandolce genovese, il simbolo natalizio per eccellenza di Genova.

La più diffusa vuole che sia stato il doge Andrea Doria, nel ‘500, a bandire un concorso tra i maestri pasticceri di Genova per la creazione di un dolce rappresentativo della città. Il dolce doveva essere nutriente e di lunga conservazione, da tenere in cambusa durante i lunghi viaggi in mare.

Una tesi più accreditata è quella dello storico genovese Luigi Augusto Cervetto (1854-1923) che sostiene che la nascita del pandolce genovese sia ancora precedente, documentando la sua derivazione da un dolce persiano a base di frutta secca, pinoli e frutta candita assaggiato dai marinai genovesi già nell’undicesimo secolo nel corso degli scambi commerciali con le basi portuali della Repubblica nel Mediterraneo orientale.

In ogni caso – quindi – molto prima che il Duca di Milano assaggiasse la prima fetta di panettone, nelle case dei genovesi veniva realizzato “o pandöçe” che col tempo sarebbe divenuto il simbolo indiscusso del rito natalizio genovese.

A Genova ogni famiglia custodisce la sua ricetta “segreta” del pandolce. Essendo la lievitazione importantissima, le scignùe (signore) fino al secolo scorso “se lo portavano addirittura a letto!”, ponendolo sotto le coperte, accanto al prete che racchiudeva lo scaldino. Poi il giorno dopo lo cuocevano nel runfò (cucina a legna), oppure più frequentemente lo portavano dal fornaio di fiducia. Sino ai primi del 900 nessuna pasticceria o forno genovese vendeva direttamente il pandolce, ma tutte fornivano il servizio di cottura.

La tradizione impone che, arrivato il pandolce in tavola, il papà legga ad alta voce le letterine che i figli gli hanno messo sotto il piatto, e i bimbi recitino la poesia stando in piedi sulla sedia. A quel punto il più giovane della famiglia toglie il ramoscello di ulivo o di alloro (simbolo di benessere e fortuna) conficcato sul pandolce, e il capo famiglia taglia il pandolce offrendo la prima fetta alla mamma per l’assaggio per poi distribuirlo ai commensali. Sempre secondo tradizione una fetta va conservata per il primo viandante che bussa alla porta e un’altra viene avvolta in un tovagliolo e messa da parte per essere mangiata – un pezzettino a testa – il 3 febbraio, giorno di San Biagio protettore della gola.

Regalare il pandolce di famiglia fatto in casa ad una persona cara è un gesto importante che sancisce l’amicizia e l’unione tra le due famiglie e il rispetto reciproco che esse si porteranno… almeno fino al Natale successivo.

Insomma… Evviva il pandolce genovese! e buon Natale a tutti!!

BUON ANNO ACCADEMICO 2018-19!

Lo confesso… mi sono commosso!

Ieri c’è stata la cerimonia di inaugurazione dell’a.a. 2018-19 della mia Università G. d’Annunzio… e mi sono commosso!

L’Università è uno di quei (pochi) luoghi dove si perpetuano tutt’oggi antiche cerimonie in forma solenne, senza cadere nel caricaturale.

In genere le cerimonie accademiche molto formali a partire dall’uso delle toghe e degli ermellini fino ai rituali come il Corteo dei Direttori o la Lectio Magistralis. Vi partecipano in pompa magna autorità accademiche, civili, religiose e militari del territorio di appartenenza. Sono momenti istituzionali intensi, che però difficilmente toccano le corde più profonde dei sentimenti; ma quest’anno c’era lui… l’uomo che con i suoi testi ha segnato tutta la mia adolescenza: Giulio Rapetti in arte… MOGOL! L’altra metà di Lucio Battisti.

E così quando per omaggiare la sua arte gli abbiamo consegnato l’onorificenza della Minerva ed una nostra studentessa nel silenzio più profondo dell’auditorium ha cominciato un medley di alcuni suoi celeberrimi brani intonando le note di “Emozioni”… una lacrima è scappata al mio controllo e ha cominciato a rigarmi il volto!

E vi assicuro che non ero l’unico perché nel giro di pochi istanti in sala si sono cominciate ad aprire frettolosamente borsette, cercare fazzoletti, stropicciarsi gli occhi… quasi come se una nuvola di commozione “lacrimogena” si fosse posata in quel momento sulla platea.

Uno di quei momenti in cui fa piacere esserci stato. Uno di quei momenti in cui si sente forte l’orgoglio di appartenenza alla comunità scientifica.

Buon anno accademico a tutti!

La platea

Viviana Borrone mentre canta la canzoni di Mogol e Battisti

Il Maestro Giulio Rapetti

Il prof. Ori che ci spiega il contributo della nostra Università alla missione su Marte

TEST INGRESSO ARCHITETTURA: AUGURI RAGAZZI… IL FUTURO E’ VOSTRO!

Come ogni anno in questa stagione si perpetua il rito dei test di ingresso alle facoltà a numero chiuso: università affollate, facce segnate dalla tensione, genitori in apprensione, bar pieni di avventori, etc. È certamente un momento importante per tutti questi giovani e per le loro famiglie, dove è in gioco una buona parte dei loro sogni.

Nel panorama nazionale sono oramai diversi anni che si registra una diminuzione delle iscrizioni ai test di ingresso dei corsi di laurea in Architettura. Quest’anno le iscrizioni a livello nazionale sono state 7.986 contro le 9.340 del 2017: in un solo anno c’è stato un calo di ben 1.354 domande, il 15% sul totale!

Il fenomeno è strutturale e riguarda la crisi economica e la contrazione del mercato edilizio di quest’ultimo decennio, oltre ad un oggettivo surplus di architetti per abitante rispetto alla media europea. Anche da noi a Pescara si è registrato un calo di domande per il corso di laurea in Architettura passando dai 120 iscritti al test dello scorso anno ai 100 di quest’anno.

Con il meccanismo delle seconde scelte (la possibilità dei candidati di esprimere più di una preferenza della sede universitaria) ci attendevamo anche quest’anno poco più di un centinaio di matricole, ma poi è successo un fatto imprevedibile…

Quest’anno i test di ingresso obbligatori per l’iscrizione alla laurea magistrale LM4 in Architettura sono stati particolarmente selettivi! (Ricordo – a beneficio di chi non lo sappia – che i test sono identici in tutto il territorio nazionale e che le domande sono preparate dal Ministero attraverso il Consorzio Cineca). Alcuni dati per comprendere il fenomeno. A livello nazionale nel 2017 ci sono state 9.340 iscrizioni al test di ingresso di Architettura; 7.861 sono stati coloro che si sono effettivamente presentati (l’84% degli iscritti) e 7.704 sono stati coloro che hanno superato il test (il 98% dei presenti). Quest’anno a fronte di 7.986 iscritti al test (l’85% rispetto al 2017) e 6.779 presenti (l’85% degli iscritti) solo 5.720 sono risultati idonei (l’84% dei presenti).

Se il dato nazionale è preoccupante nel nostro Corso di Studio di Pescara le cose sono andate ancora peggio perché a fronte di 100 iscritti al test (l’83 rispetto al 2017) si sono presentati in 88 (il 91% degli iscritti), ma gli idonei sono risultati essere il 69% dei presenti: solo 61! In pratica da noi mentre il calo delle iscrizioni è allineato al dato nazionale, risulta essere sorprendentemente più bassa la percentuale di coloro che hanno superato il test! Il fenomeno è stato talmente eclatante che se ne è occupata diffusamente anche la stampa.

Per fortuna il nostro Dipartimento ha avuto l’intuizione di comprendere il fenomeno del calo delle immatricolazioni già qualche anno fa ed è corso ai ripari affiancando alla laurea quinquennale in Architettura il nuovo corso di laurea triennale in Design, che ha avuto un immediato successo in termini di iscrizioni e che assicura al Dipartimento la tenuta sotto il profilo del numero di nuove matricole. Nell’anno di inaugurazione del Corso di Studi in Design abbiamo avuto addirittura 450 matricole, tanto che l’anno successivo siamo stati costretti a mettere il numero chiuso. Quest’anno su 80 posti disponibili a Design sono state quasi 300 le domande.

Tornando al calo di studenti ad Architettura io seguo il fenomeno con grande attenzione, però non do un’interpretazione esclusivamente negativa, ma al contrario leggo il bicchiere mezzo pieno. Ora il Corso di Studi ha un rapporto studenti/docenti ottimale, spazi adeguati, dotazioni infrastrutturali commisurate all’utenza, laboratori funzionali. I programmi Erasmus e le convenzioni internazionali del Dipartimento consentono a tutti gli studenti interessati di poter svolgere significative esperienze di studio all’estero. Insomma le condizioni ideali per poter svolgere al meglio le attività didattiche. Se mi ricordo come era la situazione quando studiavo io negli anni ottanta… aule sovraffollate, difficoltà a poter parlare con i professori, attrezzature sottodimensionate, laboratori inefficienti.

Adesso è importante saper trasformare questa criticità in potenzialità, qualificando l’offerta formativa, aggiornandola e specializzandola sulla base delle esigenze espresse dalla società contemporanea, che non richiede più consumo indiscriminato di suolo, ma al contrario salvaguardia e riqualificazione dei territori a rischio (sismico, idrogeologico, ambientale); difesa dei patrimoni paesaggistici, storici ed architettonici; rigenerazione urbana delle aree periferiche delle nostre città, se necessario demolendo e ricostruendo il patrimonio edilizio obsoleto in gran parte costruito negli anni del boom economico.

Alla crisi si risponde con la capacità di interpretare i fenomeni e di individuare soluzioni adeguate.

Questo è l’impegno del nostro Dipartimento!

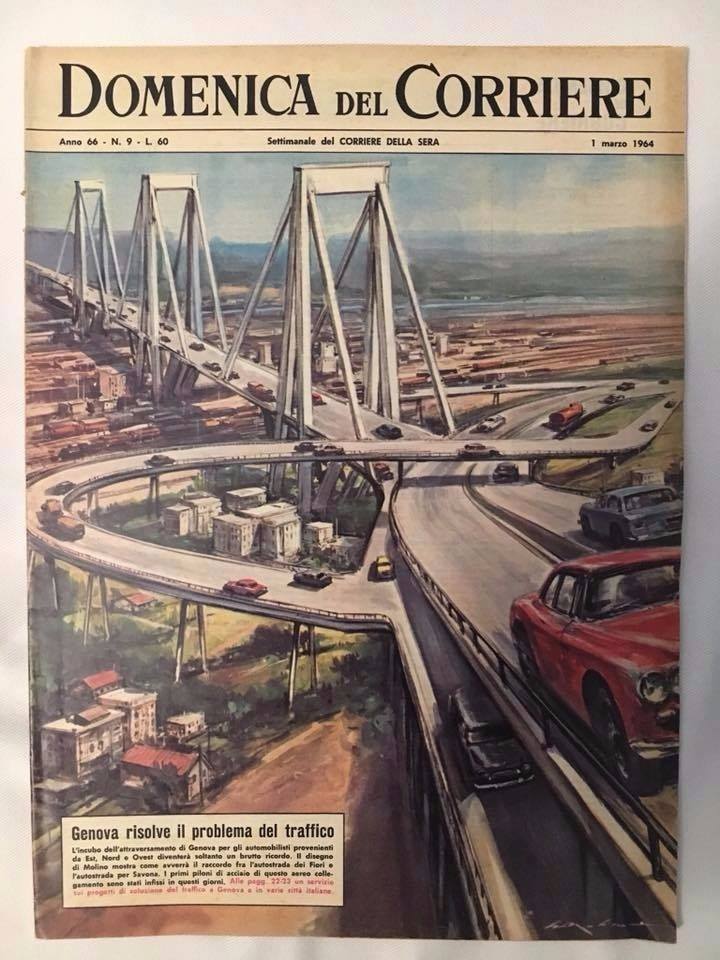

E’ CROLLATO IL VIADOTTO MORANDI A GENOVA!

A dirlo mi sembra impossibile… stamattina il viadotto sul Polcevera, a Genova, è venuto giù.

E’ collassato uno dei tre piloni e si è portato dietro la campata sul torrente. Se fosse crollato uno degli altri due piloni, ad esempio quello centrale che sovrasta le case di via W. Fillak, o se il crollo fosse avvenuto in una mattina feriale qualsiasi, con il ponte intasato dalle automobili in coda in attesa di uscire dal casello autostradale, il bilancio delle vittime avrebbe potuto essere ancora più drammatico.

E’ una tragedia di proporzioni enormi. Prima di tutto lo è per le famiglie delle vittime, la cui conta in queste ore non è ancora terminata, e poi per l’intera comunità genovese, che non perde solo un’infrastruttura stradale, ma il simbolo di una stagione vissuta da protagonista, quella del boom economico degli anni ’60.

Il Morandi era un’immagine iconica per Genova. Un ponte bellissimo, in c.a., quasi unico nel suo genere, con quella struttura a cavalletti rovesciati con gli stralli di acciaio rivestiti di calcestruzzo precompresso. Una progettazione ardita, che sembrava aver modificato i paradigmi dell’ingegneria aprendo nuove frontiere nell’utilizzo del cemento armato.

In realtà il ponte si dimostrò ben presto drammaticamente fragile, e furono necessari continui lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, lavori che erano in corso anche al momento del crollo. Probabilmente uno dei ponti più studiati, più monitorati e più manutenuti d’Italia: ma non è bastato.

Un ponte “malato”, si diceva a Genova, che ha bisogno di cure amorevoli costanti; e forse proprio questa sua immagine delicata, non solo dal punto di vista visivo, lo aveva fatto entrare nel cuore dei genovesi che lo avevano eletto come uno degli elementi identificativi della città.

Era un ponte autostradale, ma in realtà era utilizzato quotidianamente da tutti per muoversi da una parte all’altra della città. Chi è nato a ponente come me lo attraversava anche un paio di volte al giorno. Gli amici e i parenti che ho sentito in queste ore mi parlano tutti dell’ultima volta che lo hanno percorso… alcuni poche ore prima del crollo. E’ curioso… ne parlano come di un caro amico improvvisamente scomparso di cui si ricordano gli ultimi istanti vissuti insieme.

Ora è il momento del silenzio e del cordoglio per le vittime.

Domani dobbiamo aspettarci un’alluvione di polemiche sui giornali, sulle TV e soprattutto sui social: pareri tecnici di ingegneri improvvisati, processi sommari a presunti colpevoli, speculazioni politiche di basso profilo, manifestazioni di intenti irrealizzabili, sproloqui su altri crolli imminenti, … Tutti vomiteremo le nostre convinzioni per esorcizzare le nostre paure. Domani sarà così.

Ma quando il fumo delle polemiche si sarà dissolto, ci renderemo conto che il crollo del Ponte sul Polcevera può rappresentare una svolta decisiva nelle politiche di sviluppo nazionali. Una presa di coscienza definitiva che il nostro patrimonio edilizio ed infrastrutturale, costruito in gran parte negli anni che vanno dal dopoguerra al boom economico, è obsoleto e va demolito e ricostruito. Ad incominciare dalle grandi opere d’arte infrastrutturali che vanno monitorate con le più moderne tecnologie sensoristiche, per finire con le periferie urbane, a cui il palliativo della rigenerazione urbana low cost degli spazi pubblici effettuata per lo più con fondi europei – pur apprezzabile – non basta più. Bisogna demolire e ricostruire le case per renderle più sicure e performanti! E quindi bisogna organizzare di conseguenza le agende politiche ed economiche. Sarà complicatissimo, ma è improrogabile!

Per Genova il crollo del Ponte sul Polcevera può avere conseguenze ancora più importanti. Innanzitutto perché l’immagine della Val Polcevera con la campata monca rimarrà lì ancora per chissà quanto tempo, a ricordarci il dolore di questi giorni; una sorta di ground zero genovese.

Poi perché la frattura di un ramo così importante della rete viaria, separerà la città in due per anni, con ripercussioni gravi sul traffico e quindi sul sistema economico cittadino. Ricordiamoci che il ponte oltre ad essere un’infrastruttura essenziale del sistema autostradale tirrenico verso la Francia, era il principale connettore a livello urbano del ponente cittadino e costituiva un collegamento primario del porto e dell’aeroporto con la rete viabilistica nazionale.

Non sarà un risveglio facile domani. Non sarà facile rialzarsi… ma la mia Genova ancora una volta ce la farà!

STUDENTI Ud’A: I MIGLIORI TESTIMONIAL DELLA NOSTRA UNIVERSITA’

In queste settimane, in cui si fa un gran parlare delle strategie comunicative della nostra Università, sono arrivate al nostro Dipartimento di Architettura due bellissime notizie che voglio condividere con tutti voi (con una punta di orgoglio che spero mi perdoniate): un nostro studente, Paride Stella, e una nostra neolaureata, Maura Mantelli, hanno vinto due prestigiosi riconoscimenti a livello internazionale.

Paride è risultato unico vincitore europeo dell’edizione 2018 del concorso Extreme Redesign Challenge Awards, categoria “Arte, architettura, gioielli e design” con il suo gioiello ispirato alla forme del corallo realizzato attraverso l’utilizzo di metodologie di progettazione parametrica. Maura invece è risultata vincitrice del concorso internazionale di progettazione per giovani architetti e ingegneri under 40 promosso dall’UNESCO – Section Landscape, Culturale heritage and territorial governance – partecipando con la sua tesi di laurea che ha come oggetto la Costa dei Trabocchi (CH) e, in particolare, le opere aggiuntive da predisporre per far diventare il progetto di pista ciclabile, attualmente in cantiere, una vera e propria “rete slow”, competitiva a livello europeo e generatrice di nuove economie territoriali.

Complimenti quindi a Maura e Paride! E grazie di cuore a tutti i nostri studenti e giovani ricercatori che, grazie al loro impegno e alle loro capacità, certamente a breve raccoglieranno altri meritati riconoscimenti in campo internazionale.

Siete i migliori testimonial della nostra Università!