UNA LUNGA STORIA D’AMORE

Dal 1 novembre sarò di nuovo Direttore del Dipartimento di Architettura di Pescara.

I miei colleghi mi hanno chiesto di riprendere la guida del Dipartimento dopo una pausa di tre anni.

Ero già stato eletto Direttore per due mandati dal 2014 al 2020 e poi la legge Gelmini, non consentendo tre mandati consecutivi, mi aveva “rimandato a casa”, o meglio in aula a fare lezione.

Nel frattempo, ho continuato ad occuparmi di questioni varie di Ateneo, cercando di dare il mio contributo. Poi è arrivato il momento del rinnovo della carica di Direttore del Dipartimento e nonostante non mi fossi candidato, i miei colleghi, in testa il Direttore uscente, con fare delicato ed elegante come quando si chiede la mano ad una fanciulla – mi hanno chiesto se fossi disponibile ad assumere per la terza volta il ruolo di Direttore.

Inutile dire che questa manifestazione di stima e di affetto mi ha emozionato prima ancora di gratificarmi… è una lunga storia d’amore.

Siamo sempre stati un gruppo molto unito, anche nei momenti più complicati in cui abbiamo portato in Ateneo posizioni minoritarie, forse per la nostra propensione alla progettualità, forse anche per una connaturata diffidenza che nutriamo verso il “pensiero unico”.

Ora c’è solo da lavorare tutti insieme mettendo in pratica alcuni principi che, peraltro, avevo indicato nel mio recente programma elettorale alla carica di Rettore:

- l’orgoglio di appartenere alla nostra comunità accademica UdA,

- l’importanza di valorizzare il contributo dei singoli facendolo convergere su obiettivi collettivi,

- il benessere lavorativo personale all’interno della crescita complessiva del nostro Dipartimento.

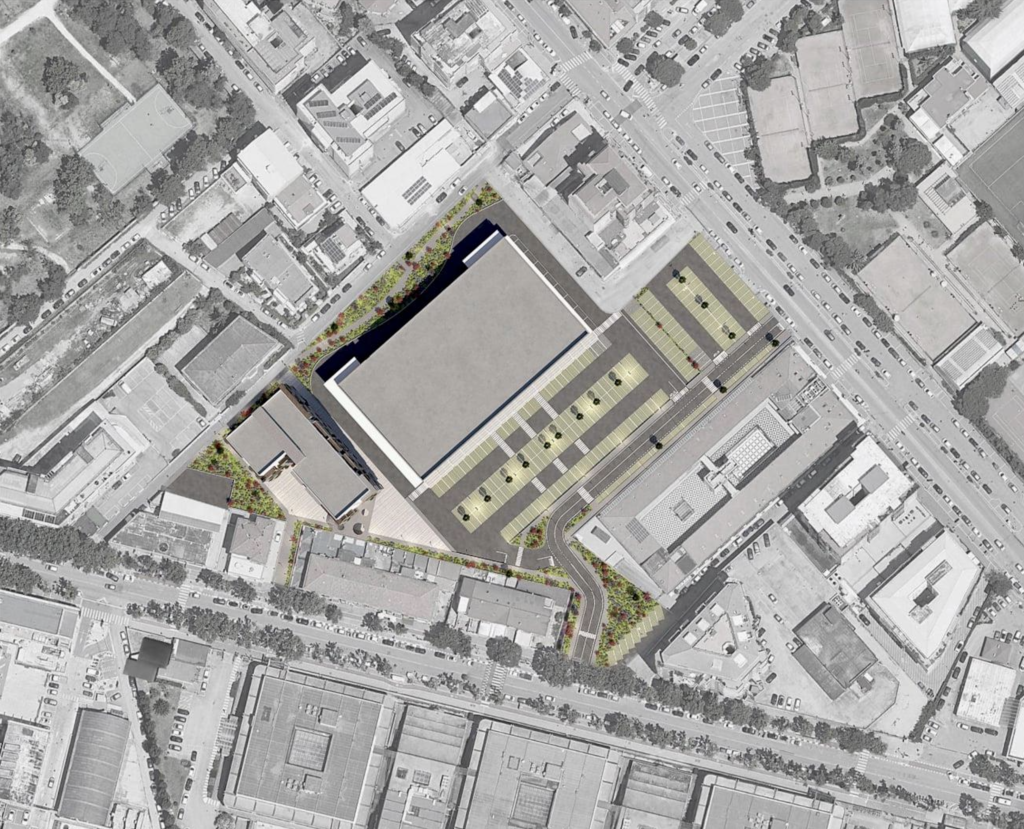

Con i nostri studenti stringeremo un “gentlemen agreement” basato sul reciproco impegno, nel rispetto dei rispettivi ruoli, per qualificare ancora di più l’offerta formativa dei nostri quattro corsi di laurea. Saremo al loro fianco nelle loro battaglie a cominciare dalle richieste di avere servizi e strutture adeguate a far diventare il Polo Pindaro un Campus universitario degno di questo nome.

Nei rapporti con l’Ateneo sono convinto che il Dipartimento di Architettura possa assumere un ruolo maggiormente incisivo sulle questioni di sua competenza. In questi ultimi anni siamo stati tenuti ai margini dei processi decisionali, ad esempio, sulle politiche edilizie della nostra Università, dove invece avremmo potuto dare un contributo costruttivo, essendo argomenti sui quali possiamo vantare un know how scientifico consolidato.

Anche nei rapporti con le amministrazioni pubbliche possiamo esprimere un ruolo maggiormente fattivo: non dobbiamo essere identificati come uno strumento attraverso cui gli enti locali perseguono i loro obiettivi politici, ma possiamo, anzi, dobbiamo essere gli ideatori di visioni strategiche capaci di rilanciare la competitività dei nostri territori in sintonia con i nostri valori. Le nostre competenze scientifiche devono essere messe al servizio degli enti territoriali (dai più grandi ai più piccoli), allo stesso tempo però non dobbiamo rinunciare al ruolo di stimolo culturale e se necessario anche di voce critica nei confronti dell’operato delle amministrazioni pubbliche.

Il nostro manifesto culturale è insito nelle tematiche di cui ci occupiamo. Per noi temi come il consumo di suolo, la rigenerazione urbana, l’eco-design, i valori storici, paesaggistici, ambientali, sociali, etc., non sono solo degli argomenti da dibattere nei convegni accademici, ma sono dei comportamenti virtuosi che abbiamo faticosamente acquisito dai nostri studi, e che sentiamo il dovere di diffondere nella società civile non certo per frenarne la crescita, ma al contrario per contribuire ad aumentarne la competitività in una logica di sviluppo sostenibile.

Insomma… c’è molto lavoro da fare!